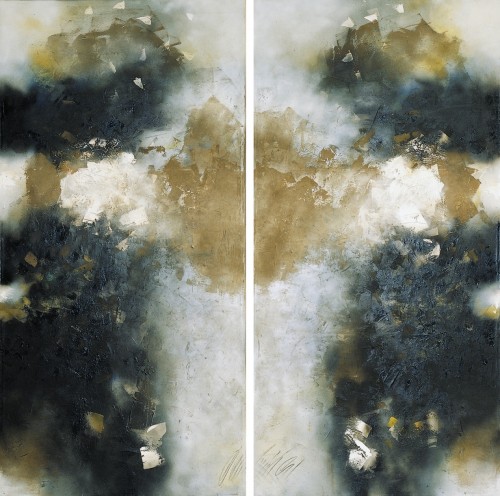

1989年5月在慕尼黑, 某天早晨我原本是計劃要到Linbhaus去看康汀斯基的展覽。 結果卻誤打誤撞的進了一棟老建築物。 其中有一個展覽室, 陳列了許多石雕頭像。 有好些已經是五官殘缺不全了。 它們都被安置在等身高的方柱上。 繞行其間有點像是走在人群裡。 晨光透過中庭樹林的枝葉間照射進來。 氣氛很靜很寧靜。 凝神之中, 那些面孔的表情彷彿活動起來。於是 一種深沉的心靈悸動開始了。 綿密而強韌的震撼衝擠過來幾乎使我不勝負荷。 在一個窗台上我坐了下來, 也開始思索這種從未有過的感受。 那股藝術品內在豐沛生命的奔流是如此的清晰而純粹。 說它純粹是因為這種感動是來自一群不知名的作者。 設若當時是站在米開蘭基羅的作品前面, 那感動是無法分辨是否摻雜著緣於背景知識所引發的崇敬。 我立起身來興奮的告訴自己:「以物質形態呈現的作品可以承載著作者不朽的精神。」 基於這種肯定, 人生的有限就不成其為悲觀的理由。 由此, 我的時間觀就進入了〝時光的詩趣〞階段。 同時也在自我期許的陶然中一腳踢翻了那個黑色的顏料筒。 作品中開始點染著明燦的希望之光。

I encountered a group of stone carvings of unknown artists in Munich when I visited a museum in the spring of 1989. Through a transcendental communion, I see the endless life of art. So, the sun shone high above and the darkness escaped away from me! With the expectation of possible immortality, colors singing with joy like clouds rambling under the blue sky.

It is a wonderful world!