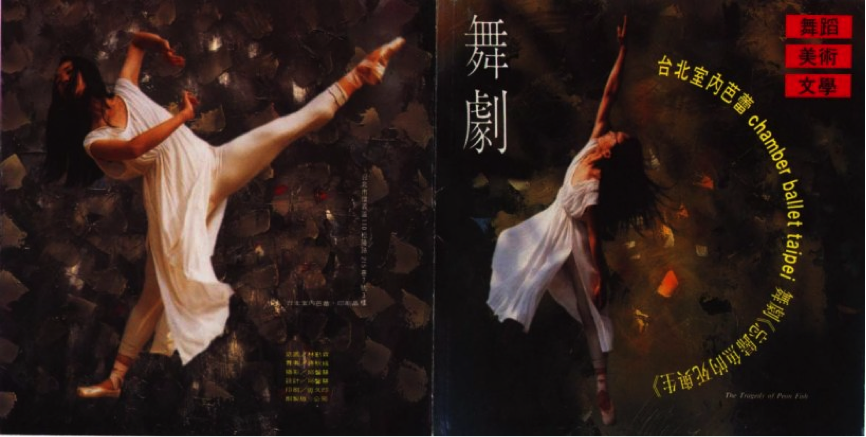

舞劇

林勤霖的詩作一如其畫在

精神上不斷向內裡探索有如揚升跌宕的樂章直入心靈;

在場景上則有著上窮碧落下黃泉的壯闊令人神馳。

一個機緣「忘歸魚」深深的感動了旅德編家余能盛,於是一齣四幕的芭蕾舞劇誕 生在國家劇院。接著在哥堡劇院、在紐倫堡………

Drama Dance

Oliver Lin’s poems are like his paintings, in spirit continuously exploring inner space, like undulating symphony penetrating the soul, visualizing magnificent domains from the highest heaven to the deepest abyss, motivating rapture.

Lin’s epic poem ‘Peon Fish’ once inspired the German-trained choreographer N.S. Yu, and soon a ballet in four movements took shape in the studios of Taiwan’s National Theater. Later the ballet was performed at the Landestheater in Coburg, and then in the Staatstheater in Nuremberg…………

蹈入畫中,舞盡詩情

————-寫在舞劇《忘歸魚的死與生》之前

———–邱馨慧

萊赫(Steve Reich) 、蕭士塔高維奇、布瑞頓(Benjamin Britten) 、葛瑞基(Henry Gorecki) 、普羅高菲夫、拉赫曼尼諾夫、楊納傑克、Alfred Schnittke 和巴哈,這是余能盛在德國為新編舞劇《忘歸魚的死與生》開出的音樂「菜單」,我反覆的聽著這捲剛寄來的錄音帶,翻出先前往返的信件與傳真,對照舞台簡圖和段落說明,想像這齣舞劇的情景。台北室內芭蕾與余能盛這樣的「跨國合作」模式已經第三年了,余能盛現任德國歐斯納布魯克市立劇院舞團的副藝術總監,每年暑假一個半月的假期就是他回台灣和台北室內芭蕾合作的時間,在此之前透過隔空喊話和暝思遙想,舞者、設計師、行政人員各就準備狀態,一旦余能盛抵達台北就進入火速的排練製作。

《忘歸魚的死與生》的計劃可以追溯至一九九四年八月,那時台北室內芭蕾在國家劇院實驗劇場演出余能盛的《失落的影像》,而林勤霖,這齣舞劇的作者兼設計師,正在台北市立美術館的實驗空間展出裝置作品《河囚》。接到林勤霖助理的電話是第一次連絡;演完了《失落的影像》後,我和林勤霖的助理 在民權東路咖啡館短暫會面取得劇本—–一篇一百三十七行的敘事詩和作品集;第三次則是翌年夏天巡迴期間拜訪林勤霖在瑞芳的工作室,這是余能盛第一次與他會晤,就這樣確定了以這齣舞劇做為台北室內芭蕾五周年的代表作品。

時光的詠嘆者

那天烈日當空,我們開著一部沒冷氣又跑不快的老福特上了高速公路,經過基隆到了瑞芳。要到林勤霖的工作室得爬上一段山路,曲折狹窄,恰恰可容一部車緩慢通行,再轉過一個一百八十度的狹彎往下坡駛去則是一幅雞犬相聞的風景,鄰居們熱情地和林勤霖打招呼,和方才在高速公路上惱火的狀況相較,這半山腰猶如桃花源一般宜人。

這次會談不像一般製作會議帶著工作的緊張情緒,林勤霖談起詩篇中忘歸魚在星宿海的情景,余能盛敘述這齣舞劇的雛型,事實上針對舞劇的討論並不多,短短的交換想法後便知道彼此已有了共同的感動,然後我們談起音樂,甚至談起尼金斯基。

那天中午最令人興奮的則是直接面對林勤霖的作品,寬敞的畫室中錯置著許多已完成、未完成的畫作,他運用噴槍、畫刀將壓克力系顏料厚塗、噴灑、擦括或堆砌於巨幅的木板或畫布之上,塑造出凹凸有致、肌理變化豐富的畫面,雕縷出沉鬱、悲壯的內在世界。他將抽象的概念與音樂的感性、宗教的冥想一併揉入畫裡,抒情的畫面好比面對風雨刻蝕的殘牆老壁,從他的作品中不但可以感覺出空間的巧妙安排,更能感覺到生命的苦悶與悲壯。

在《河囚》中,林勤霖以鐘的化石代表時間的過去,運用四千個樹脂複製的鐘,使觀者在其斑駁的表面上見到昔日的榮辱、滄桑及現在的凋零。林勤霖作品的精神凝聚在對時間的關懷,但他不以未來主義所強調的速度或動力論來詮釋作品中時間因素的重要性,而是用永恆來表現反映時光的流逝。

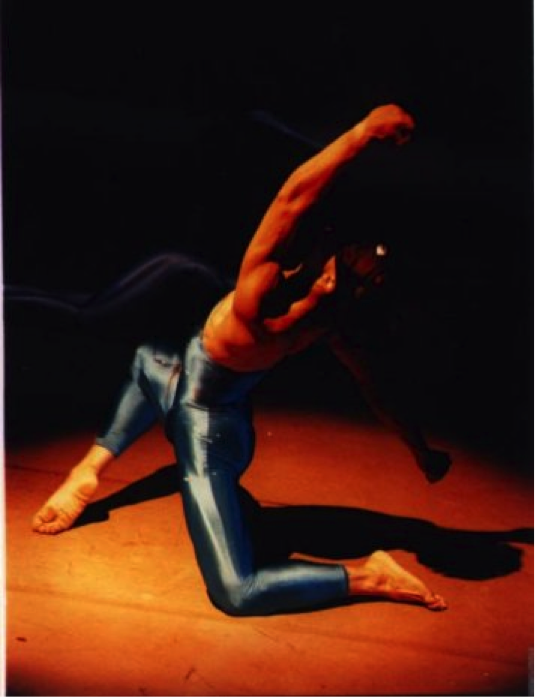

激情形體的思想家

《忘歸魚的死與生》是林勤霖為《河囚裝置》所寫的詩,內容敘述終生不過一寒暑的忘歸魚,以為前世種種冤孽贖罪為生存目的,日以繼夜吞食黃河泥沙,期有河清之日,然而本質荒謬的河中之囚反映的就是人類。這個淒美宿命的神話與忘歸魚卑微的生命中寓意深遠的哲理,在余能盛讀到這首詩時便引起立即的共鳴。舞蹈部分隨著敘事詩的段落:〈時間之死〉、〈歸墟〉、〈歸鄉〉、〈另一個春天的黎明〉分成三幕四景。第一幕表現人類貪婪、殺戮遭天譴而變成忘歸魚,舞蹈在萊赫機械式急促重覆的樂句中揭開,余能盛以其一貫的表現主義手法,透過手語、道具象徵政治、軍事、犯罪、毒品、性等五個主題,隨即便是神諭與懲罰,舞者在撕扯之中露出忘歸魚的形體。

余能盛的作品風格在於穿梭於具象的情節與意象的情感之間,他透過敘事清晰的傳達意念,再透過抽象化的象徵手法加以強化。一九九四年作品《失落的影像》雕像一角先是以金色的形像屹立在高台上,隨著舞台前方扮演一幕幕人類惡鬥喪生的情節,象徵純潔崇高的雕像被染以血紅、深藍等顏色,最後以黑色的形像出現,最強烈的情緒則表現在水柱從高空灑下沖洗雕像身上的顏色,配合《布蘭詩歌》高亢的人聲合唱,迸發出激烈的情緒。這種強烈情緒的震撼也表現在他為文化大學舞蹈系編作的《啟示》,在情慾糾葛中倖存的女主角最後被掩埋在不斷撒落的沙石中。余能盛的作品是激情的,他並且擅長於透過人體的形像表現激情。《忘歸魚的死與生》第二幕敘述的是贖罪,作孽多端的人類被譴為忘歸魚,余能盛在這一幕裡有較多的舞蹈呈現,動作除一貫融合芭蕾與現代舞基本語彙的風格外,也巧妙運用魚的扭動來表現人類的苦難與未來的不可知。第三幕在一片浮屍中開場,倖存歸鄉的忘歸魚(蔣秋娥飾演) 則道出「重生在生命終結時」的主題,余能盛描述道:「她身著白袍,在顏料中狂舞,急急的腳步濺踏出水花,沾染了衣襬,潮溼的下襬使她愈形舉足艱難….. 」同樣地,他運用抽象的象徵手法,表現的既是分娩的痛苦,亦是生命的掙扎。

然而這一切敘述還是一個尚未實現的想像,在余能盛尚未抵台之前,或者在舞作尚未演出之前,一切都尚未開始,唯一可以確定的是,一位胸懷浪漫主義的時光詠嘆者為舞蹈激情的形體所憾動,一位激情形體的思想家為畫面與詩句中的浪漫情懷所感動,而舞者、設計師、甚至行政人員、甚至林勤霖和余能盛,都已準備好要為這個動人的想像蹈入畫中,舞盡詩情。

————本文原載於1996年8月《表演藝術》雜誌

ACT III, SCENERY I: GOING HOME